28 avril 2021

Note sur l’analyse de cycle de vie et biodiversité

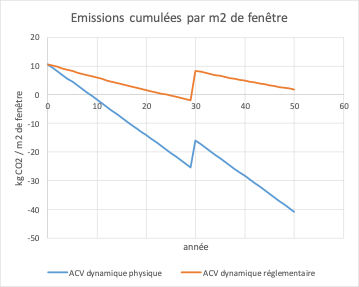

Biodi(V)strict® et l'analyse de cycle de vie permettent d'évaluer les impacts sur les écosystèmes locaux et ceux générés ailleurs que sur le territoire du projet d'aménagement étudié : lors de la fabrication et du transport des matériaux, de la production d’énergie et d’eau, du traitement de l’eau et des déchets…

Pour aller plus loin

Publications scientifiques

Ouvrage (y compris édition critique et traduction)

Eco-design of buildings and infrastructure

2020

En savoir plus

Article dans une revue

IMPACT World+: a globally regionalized life cycle impact assessment method

International Journal of Life Cycle Assessment, 2019, 24 (9), pp.1653 - 1674. ⟨10.1007/s11367-019-01583-0⟩

En savoir plus

Chercheur

Directeur de recherche

Ecole des Mines Paris-PSL

CES

CES

Outil

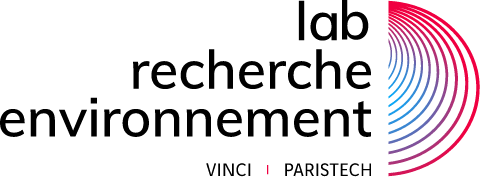

Cet outil de diagnostic de l’état de biodiversité d’un quartier, permet de comparer l’impact de différents projets de construction ou de réhabilitation sur la biodiversité en ville.

En savoir plus

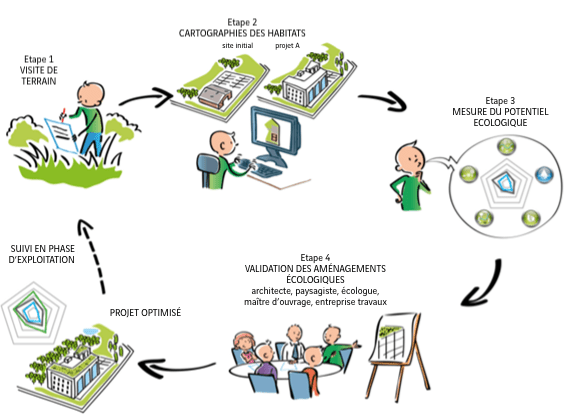

L'analyse du cycle de vie permet d’évaluer les impacts environnementaux des bâtiments et des infrastructures tout au long de leur cycle de vie, de l'extraction des matières premières à leur traitement en fin de

En savoir plus

Concilier la nature et la ville, milieu hautement artificialisé, est un art qui se pratique de l’échelle du bâtiment à celle du territoire périurbain, en passant par celle du quartier.

En savoir plus