15 février 2021

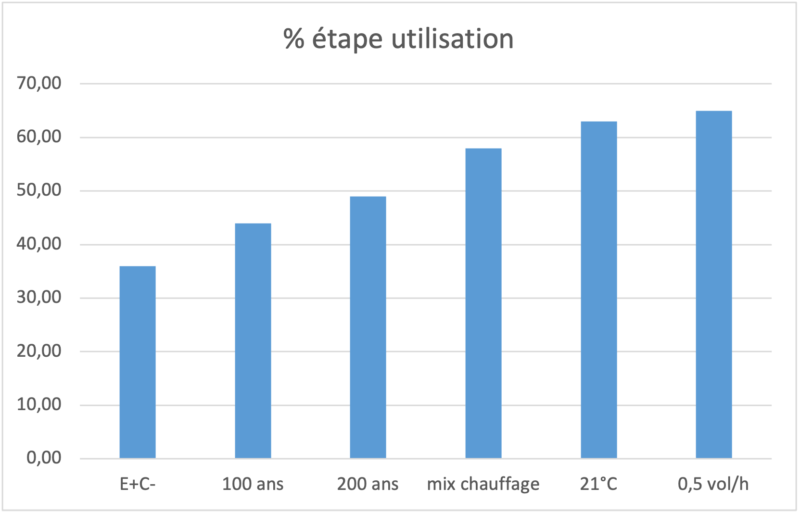

Note sur les matériaux et l’exploitation, deux leviers indissociables pour réduire l’empreinte carbone du bâtiment

La nouvelle réglementation RE2020 s’appliquera aux constructions neuves à partir du 1er janvier 2021 avec l’ambition de réduire l’impact carbone des bâtiments, améliorer leur performance énergétique et garantir la fraicheur à l’intérieur des immeubles pendant les canicules. Cette deuxième note s'inscrit dans notre série sur l'analyse de cycle de vie.

Pour aller plus loin

Chercheur

Directeur de recherche

Ecole des Mines Paris-PSL

CES

CES

Outils

Ce logiciel d’analyse du cycle de vie des projets de quartier, évalue les impacts environnementaux depuis la fabrication des matériaux jusqu’à la fin de vie.

En savoir plus

Ce modèle de simulation thermique dynamique des bâtiments anticipe la consommation énergétique et les risques d’inconfort en toutes saisons. Grâce au module Amapola, ce logiciel permet d’identifier les solutions

En savoir plus

L'analyse du cycle de vie permet d’évaluer les impacts environnementaux des bâtiments et des infrastructures tout au long de leur cycle de vie, de l'extraction des matières premières à leur traitement en fin de

En savoir plus

Les bâtiments peuvent être conçus et exploités afin d’améliorer de manière radicale leur efficacité énergétique et réduire leurs impacts sur l’environnement.

En savoir plus