La résilience au cœur des enjeux d’adaptation au changement climatique

L’été 2024 a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Canicules, inondations, sécheresses, incendies, dômes de chaleur, gouttes froides… Les phénomènes climatiques extrêmes se sont multipliés à travers le monde. Selon des chercheurs du CNRS, de Météo France et du Cerfacs (Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique), la température moyenne de l’Hexagone pourrait être en 2100 de 3,8 °C supérieure à celle du début du vingtième siècle si les tendances actuelles d’émissions de carbone se poursuivent.

Dans ce contexte, l’adaptation des bâtiments s’impose. L’enjeu est notamment d’assurer un niveau de confort suffisant durant des périodes de canicule qui seront de plus en plus longues et fréquentes. Et cet objectif doit être atteint en maîtrisant les coûts et les impacts environnementaux, tant pour la construction neuve que pour le parc existant.

De multiples travaux de recherche menés

« Cela fait plus de 15 ans que nous construisons petit à petit des liens solides entre nos trois écoles partenaires, AgroParisTech, Mines Paris-PSL et l’École nationale des ponts et chaussées. C’est notamment le cas sur le sujet de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation des effets des îlots de chaleur urbains. Un travail commun a été réalisé entre les écoles et nous comptons le renforcer dans notre programme de recherche qui court jusqu’en 2028 », déclare Charlotte Roux, enseignante- chercheuse à l’école des Mines Paris – PSL.

Des travaux ont notamment été menés par Bruno Peuportier, ancien directeur de recherche du lab recherche environnement. Les scénarios climatiques de Météo France (à l’horizon 2050 et 2100) lui ont permis d’évaluer par simulation numérique les températures à l’intérieur des bâtiments, en particulier lors de périodes de canicule.

« Grâce aux données de Météo France, nous avons pu nous projeter dans les climats futurs et voir comment les bâtiments allaient pouvoir résister aux vagues de chaleur extrême. Nous avons pu étudier divers types de bâtiments (logements individuels, collectifs, bureaux, écoles, etc.) et observer commencer ils allaient se comporter. Nous avons pu tester différentes mesures pour identifier les solutions d’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur extrême. Parmi les mesures les plus efficaces, l’isolation est ressortie. Ce que nous montrons dans nos travaux, c’est que nous pouvons gérer de front adaptation et atténuation. Grâce à l’isolation, nous renforçons en effet la performance énergétique des bâtiments puisqu’ils consomment moins de chauffage, mais nous favorisons aussi leur adaptation grâce à un meilleur confort en été », précise Charlotte Roux.

« Grâce aux données de Météo France, nous avons pu nous projeter dans les climats futurs et voir comment les bâtiments allaient pouvoir résister aux vagues de chaleur extrême. Nous avons pu étudier divers types de bâtiments (logements individuels, collectifs, bureaux, écoles, etc.) et observer commencer ils allaient se comporter. Nous avons pu tester différentes mesures pour identifier les solutions d’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur extrême. Parmi les mesures les plus efficaces, l’isolation est ressortie. Ce que nous montrons dans nos travaux, c’est que nous pouvons gérer de front adaptation et atténuation. Grâce à l’isolation, nous renforçons en effet la performance énergétique des bâtiments puisqu’ils consomment moins de chauffage, mais nous favorisons aussi leur adaptation grâce à un meilleur confort en été », précise Charlotte Roux.

Des travaux spécifiques ont par ailleurs été menés sur l’impact de ces surchauffes sur la santé. « Ces données n’existent pas aujourd’hui, c’est quelque chose de très nouveau. Nous avons dû travailler sur l’historique et remonter aux vagues de chaleur de 2003 qui ont fait 15 000 morts en France. Nous avons transformé ces 15 000 décès en années de vie en bonne santé perdues et les avons rapprochées des surchauffes survenues dans le parc de bâtiments existant cette année-là. Une fois le facteur lié à 2003 évalué, nous l’avons projeté sur les années 2050, 2100 et après. Cette action a été menée avec Mines Paris-PSL », note Charlotte Roux.

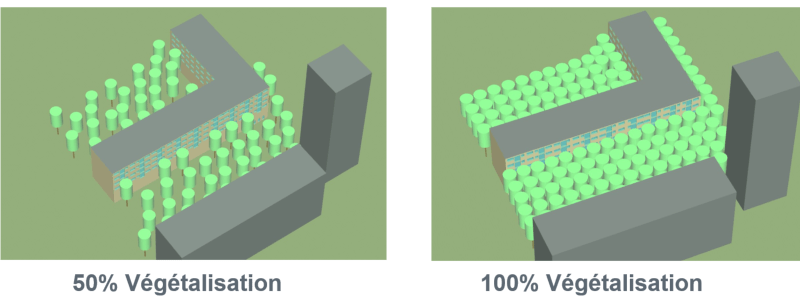

En complément, Erwan Personne, enseignant-chercheur à AgroParisTech, a travaillé sur l’évaluation des effets de la végétalisation sur les îlots de chaleur urbains. Il a développé un outil de modélisation pour évaluer le microclimat urbain, c’est-à-dire la température dans les quartiers, sur les surfaces et dans l’air, en intégrant la végétalisation ou non du quartier. Son travail s’est construit sur le couplage de deux modèles validés indépendamment, l’un établissant le bilan d’énergie dans un canyon urbain (TEB développé au CNRM) et l’autre le bilan d’énergie sur un couvert végétal (SurfAtm, développé dans l’UMR Ecosys).

Ces travaux ont abouti à une étude conjointe au sein du lab entre l’École des Mines Paris-PSL et AgroParisTech. L’École des Mines Paris-PSL a utilisé les résultats fournis par AgroParisTech comme données d’entrée relatives à la température extérieure pour évaluer l’impact de la végétalisation sur le confort thermique dans le bâtiment, notamment en cas de vague de chaleur. Ainsi en associant des mesures liées à l’efficacité énergétique du bâtiment et à l’apport de nature en ville, il est possible de travailler à la fois à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique.

L’IA au service des projets de rénovation

Qivy Habitat, filiale de VINCI Energies spécialisée dans la réhabilitation de logements sociaux, a collaboré avec le lab recherche environnement en fournissant des données liées à deux projets qu’elle avait menés, l’un à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), l’autre dans le 12e arrondissement de Paris, rue Crozatier. « Lorsque nous sommes consultés pour un projet, généralement, nous pouvons répondre soit en phase appel d’offres, soit en phase de conception / réalisation. En phase appel d’offres, le marché est déjà conçu et un groupement architecte / bureau d’études a déjà été constitué. Avec le lab recherche environnement, notre objectif était plutôt d’intervenir en amont, en phase conception / réalisation », précise Aurélie Foucher, Responsable études de prix chez Qivy Habitat.

La collaboration entre les chercheurs de l’école des Mines Paris-PSL et Qivy Habitat consiste à intervenir avant que des études (études d’architecte, simulations thermiques dynamiques / STD…) longues et coûteuses ne soient lancées. « L’idée est d’utiliser des algorithmes d’intelligence artificielle pour prendre certaines données d’entrée du bâtiment sur lequel nous allons intervenir et déterminer la meilleure solution qui soit. Celle-ci doit nous permettre d’atteindre les objectifs fixés au départ et ce, sur tous les corps du bâtiment (enveloppe / isolation extérieure, ventilation, chauffage, isolation toiture, menuiseries extérieures…) », note Aurélie Foucher.

« L’objectif de cette approche est de proposer des mesures de rénovation en accord avec les exigences techniques et financières de nos maîtrises d’ouvrage, à partir de paramètres aussi simples que possible : forme géométrique du bâtiment, nombre de niveaux, localisation, ratio de menuiseries extérieures sur les façades… Le but de la démarche est que nous soyons en capacité de concevoir des offres en un temps extrêmement réduit, sans pour autant perdre en qualité. Pour ce faire, nous sommes en train de travailler sur un échantillon de bâtiments afin de permettre le développement d’un modèle », complète-t-elle.

Les résultats des premiers tests menés avec les chercheurs des Mines sont encourageants « À l’heure actuelle, la plupart des projets concernent l’isolation thermique par l’extérieur, les menuiseries extérieures et les toitures. Les résultats que nous obtenons avec les chercheurs sont cohérents par rapport aux études thermiques dont nous disposons. Aux 44 paramètres existants, il faut encore en ajouter quelques-uns afin d’affiner les données et réduire l’écart qui peut encore subsister (environ 30%), sachant que cet écart tend à se réduire de plus en plus », précise Dany Da Silva Dias, ingénieur étude de prix chez Qivy.

La prochaine étape sera de constituer une base de données de prix de matériaux (laine de roche, fibre de bois…). « Cette base de données nous permettra de choisir la solution la moins coûteuse, mais qui répond aux exigences techniques et environnementales du projet concerné », conclut Dany Da Silva Dias.